一週間ぶりのご無沙汰です。Bluebirder*Sです。

暦の上では 秋の始まり。

まだまだ残暑は厳しいものの

少しだけ 朝の空気が変わったような気がします。

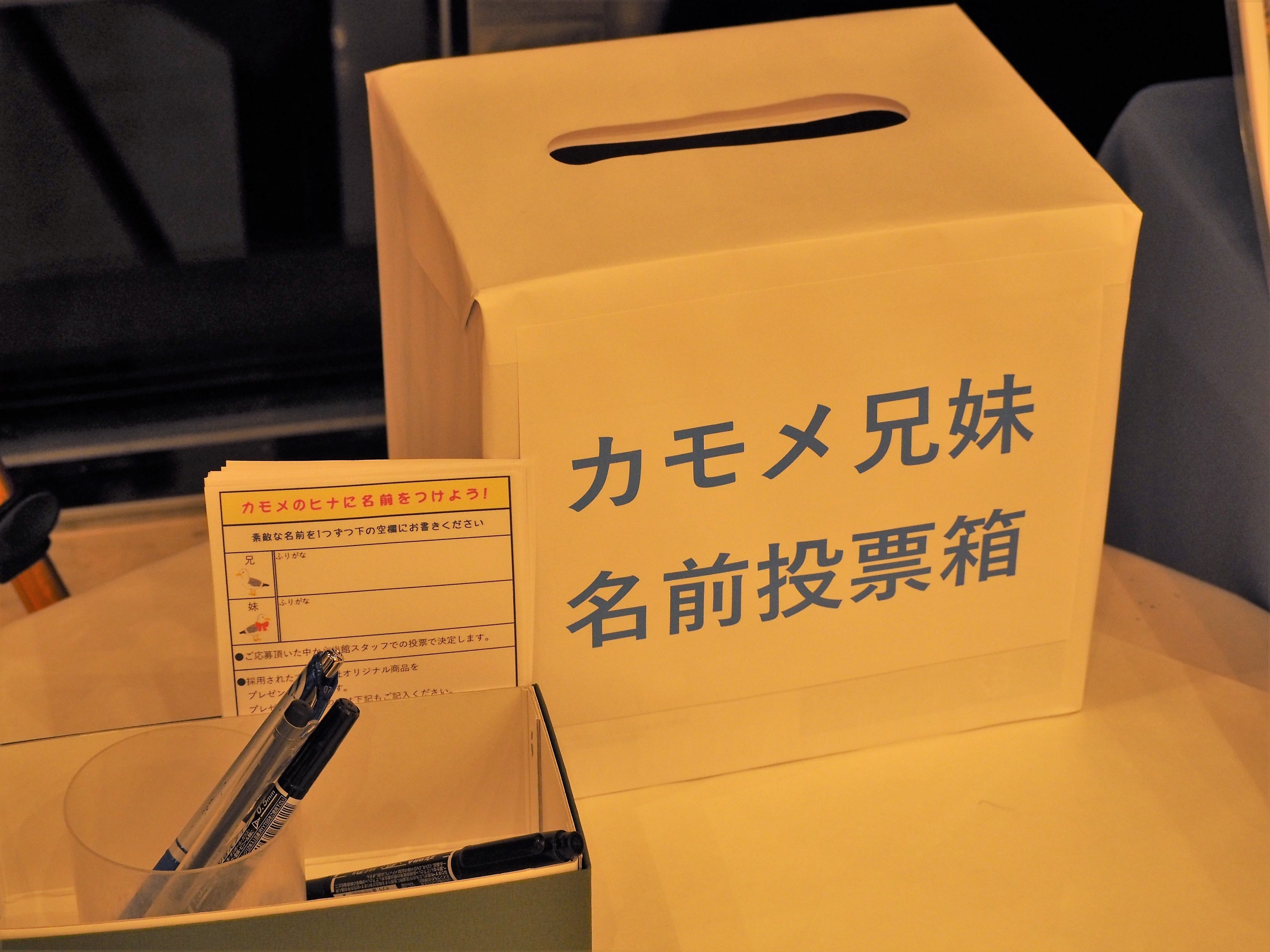

さてさて、観洋眼下のカモメ親子の様子を追い続けて

早3カ月になろうとしています。

孵化してからはおよそ2カ月・・・

孵化後45日ほどで巣立つというのは

今年のヒナに関しては当てはまらなかったようです。

去年のヒナは、44日で巣立ちしていたのに対し、

今年のヒナは 現に、まだ 巣のある岩場に戻ってきて居るのですから。

14日の夕方5時半過ぎ ↑ 。

写真は撮れていませんが、15日の午後5時半ごろにも、

りくとみなみは 確かに巣のある岩場に居ました。

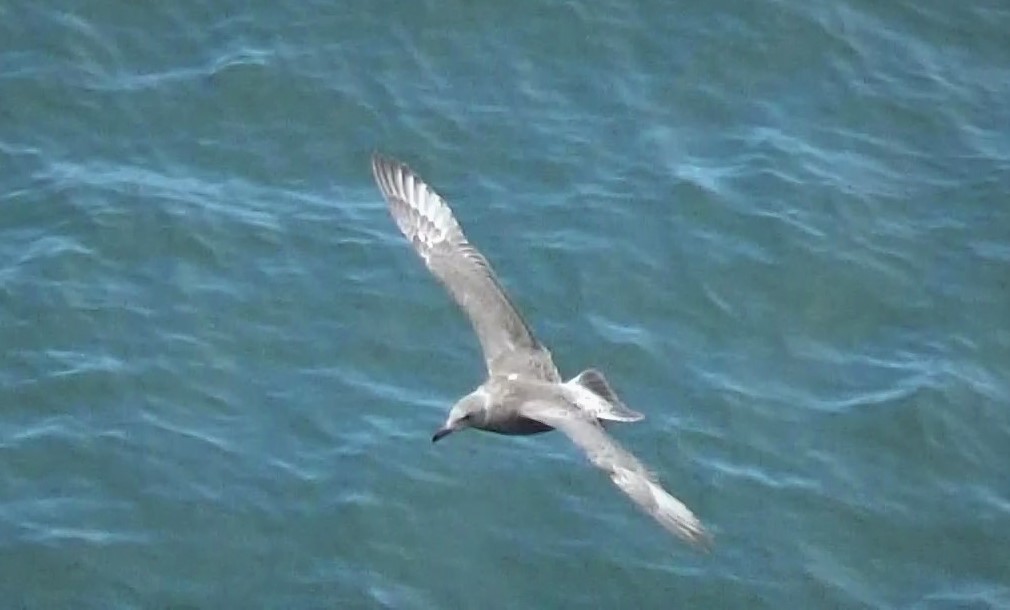

陽の高い内は、兄のりく ↓ は

どうやら遠くへ出かけて 餌が獲れている様子なのですが、

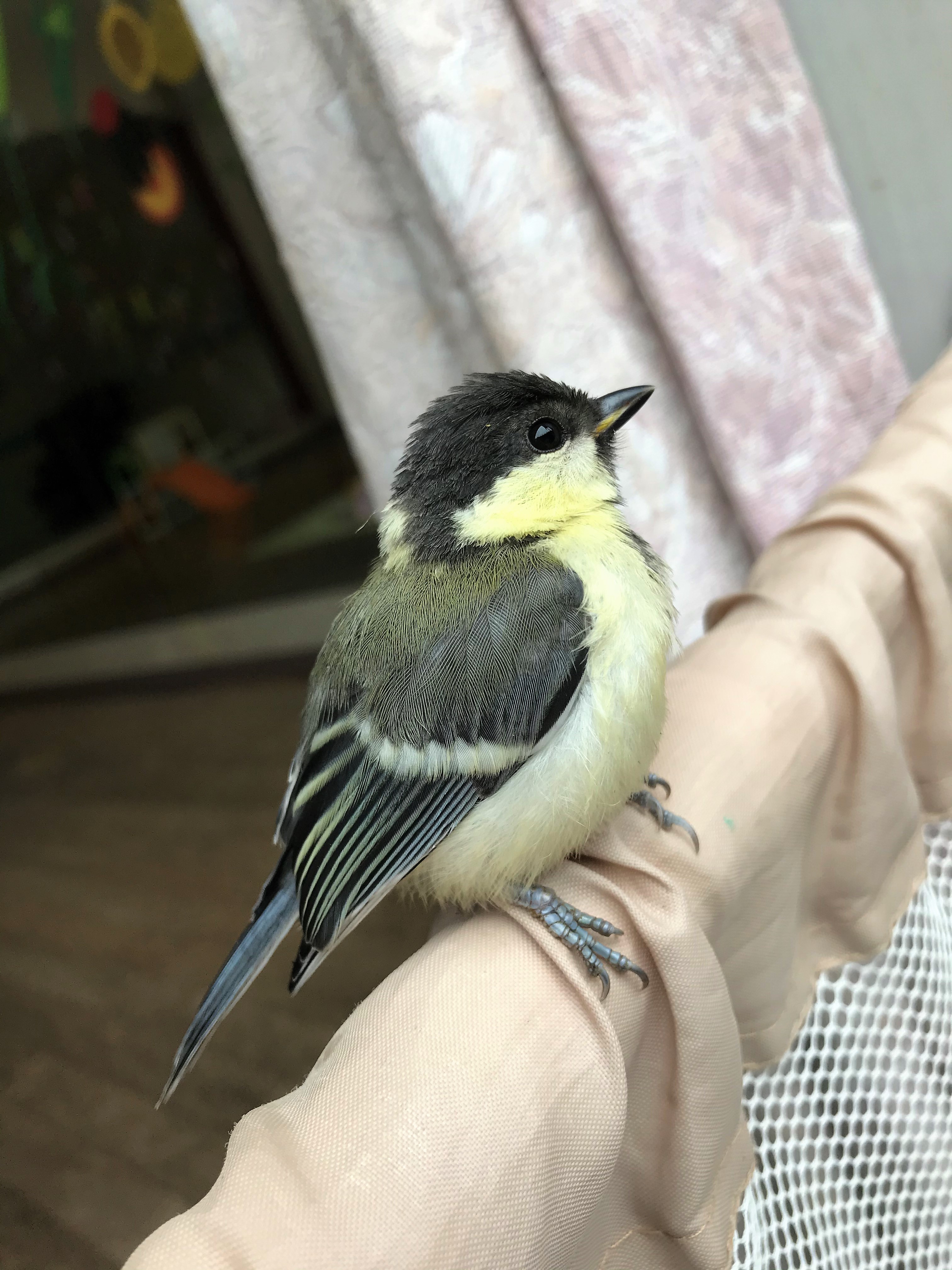

妹のみなみ ↓ はと言えば、巣の近辺に居るばかりで

どうも上手く餌を獲れないでいるようなのです。

行動範囲は、巣のある岩からせいぜい半径100m以内、といったところ・・・

こちらは、14日に目撃した みなみの姿。

巣のある岩場に近い岩に ポツンと一羽で居たみなみは、

頭上をよぎる親鳥に促されるように飛び立ち、

といっても低空飛行ですが、営巣岩場の隣の岩へ・・・。

再び 舞い上がったと思ったら

目当ては 親鳥からの餌なのですが もらうことも出来ず

仕方なく 泳ぎながら餌を漁るものの

ついばむのは 食べられない草だったりごみの類いだったり

どうも うまく餌に有り付けてはいないようなのです。

親鳥は 観洋のベランダから そんなみなみを優しく見守っています。

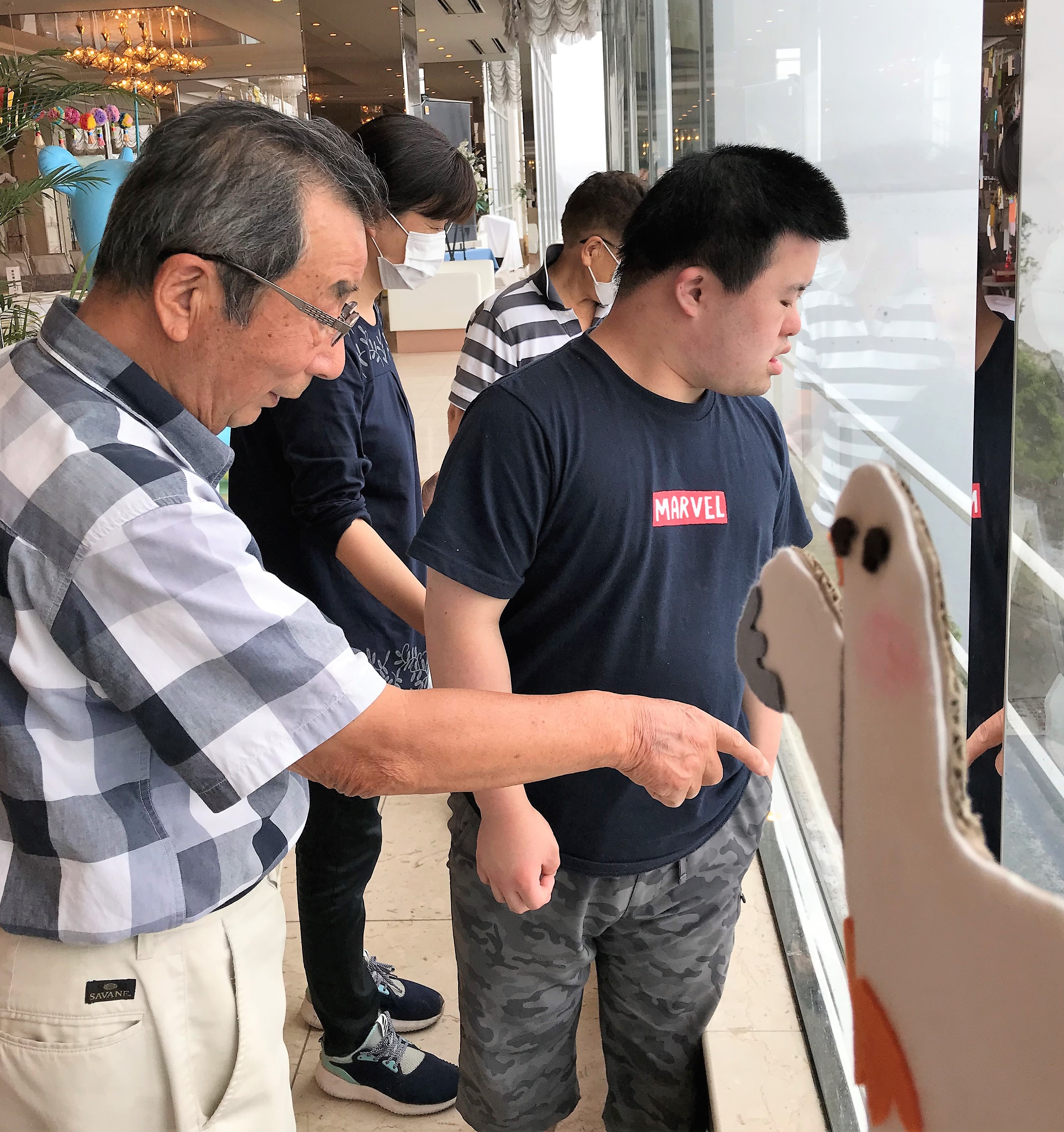

次の写真は この16日の様子ですが、

すっかりお腹を空かせた みなみが「ビーピー」鳴いて 餌をねだると

親鳥は半ば「渋々」ほんの「少し」だけ 餌をくれます。

あくまでもほんの少しだけ。

とにかくは 自分で餌を獲るように仕向けているのが 親鳥。

それでも、自ら 遠くへとは飛びたがらないのが み・な・み。

少ない餌に元気も出ませんから、勢い みなみとしては

飛ぶ元気も出ない様子。

結局 みなみは お腹を空かせたまま、巣のある岩場で

早々に休んでしまうことが多いようです。

兄のりくも 気遣ってか 同じ岩に帰って来てみなみに寄り添います。

おそらく、みなみが 餌を獲れるようになれば、

親鳥も安心して 一家で

この場を後にすることが出来るのだと思うのですが、

このままでは多分無理・・・

それとも、今回の親子は、

このままこの場に「居つく」ことになるのでしょうか。

どうなることやら・・・

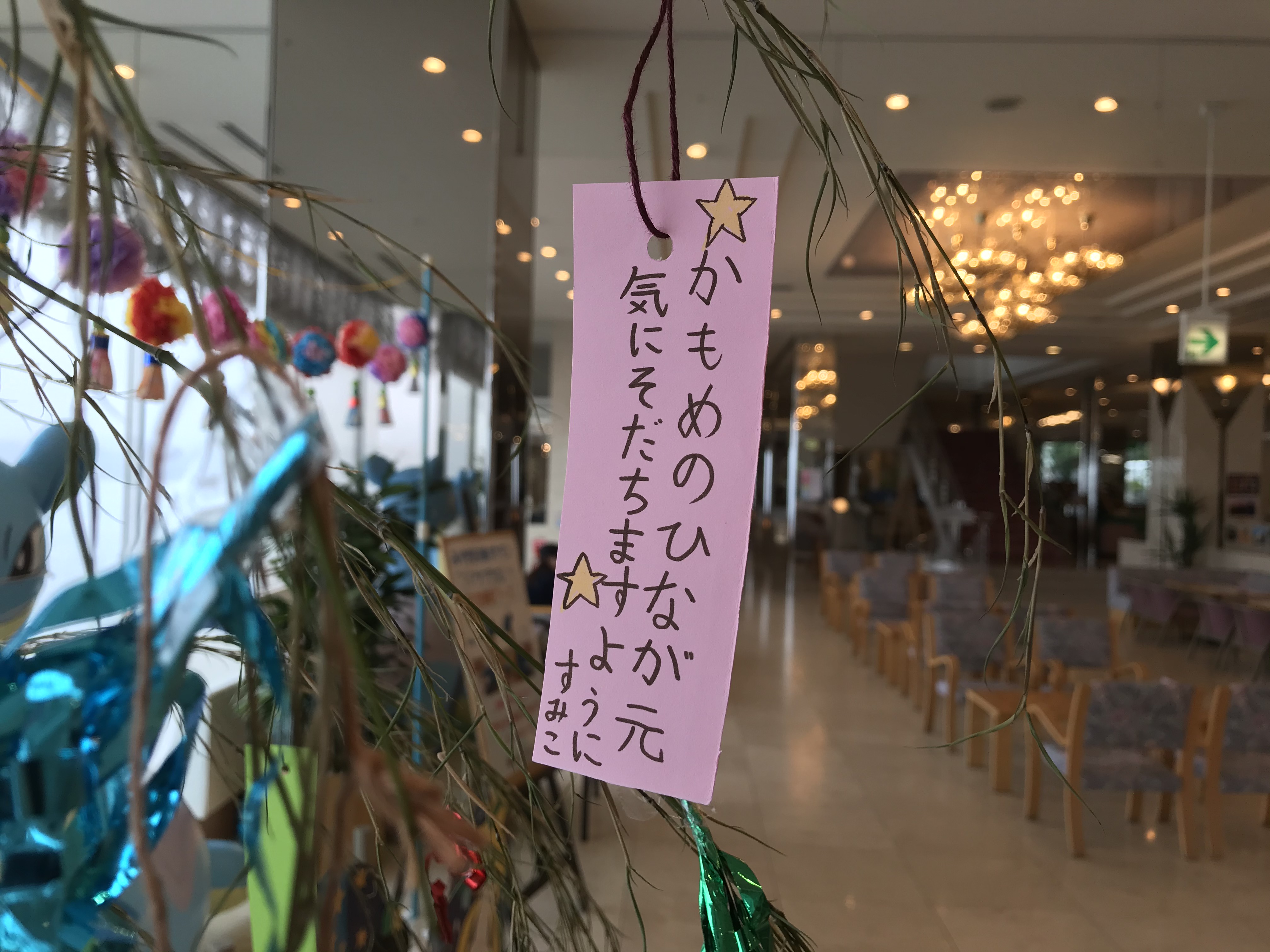

一日も早く 独りで餌が獲れるようになりますように。